Научная электронная библиотека

Монографии, изданные в издательстве Российской Академии Естествознания

Клинический полиморфизм синдрома Ретта

Нами наблюдались 394 больных с RTT: 391 девочка и 3 мальчика. Детальному клиническому обследованию в стационаре были доступны 203 девочки и 2 мальчика в возрасте от 9 месяцев до 17 лет. Отдельные больные наблюдались в катамнезе до возраста 32 лет. Анализ сведений о течении беременности и родов у матерей показал, что физиологическое течение наблюдалось в 37 % случаев (75 из 204), среди которых была 1 многоплодная беременность. В остальных 63 % случаев были отмечены различные осложнения (в частности, токсикоз 1-й и 2-й половин беременности, раннее отхождение околоплодных вод, слабость родовой деятельности и др.). Обращали на себя внимание высокая частота угрозы прерывания беременности – 43 % (87 случаев), а также слабое шевеление плода в 36 % (73 случая). Нормальное течение раннего неонатального периода наблюдалось менее чем у половины больных (48 %), у остальных обнаруживалась такая патология, как асфиксия (25 %), гипотрофия плода (5 %), затяжная желтуха новорожденных (5 %), выраженная гипотония мышц (4,5 %), неустойчивость физиологических рефлексов (4 %), врожденная дисплазия тазобедренных суставов (4 %), пневмония (3 %), пилоростеноз (1 %,), омфалит (0,5 %). Окружность головы при рождении 196 пациентов (96 %) оценивалась как средняя, в 7 случаях (3 %) – ниже средней, и только 2 девочки (1 %) родились с микроцефалией. К концу первой недели жизни состояние большинства детей расценивалось как удовлетворительное. Анализ развития в первые месяцы жизни выявил умеренную гипотонию мышц у трети больных (63 случая – 31 %), матери оценили поведение своих детей в этот период как слишком спокойное в 156 случаях (76 %).

Течению заболевания была свойственна определенная динамика. Возраст, в котором впервые отмечено аномальное развитие, варьировал от 3,5 месяцев до 3 лет. I стадия заболевания – стадия стагнации в развитии детей изучалась нами ретроспективно на основании анамнестических сведений, которые свидетельствовали о приостановке психомоторного развития пробанда, появлении гипотонии мышц и одновременном замедлении роста головы. У 8 детей (4 %) задержка развития была отмечена с рождения.

Начало II cтадии – периода регресса наступало в среднем в возрасте 18 месяцев с колебаниями от 3 месяцев до 4 лет. У большинства детей (121 – 59 %) потеря приобретенных навыков происходила в начале второго года жизни, у части из них (34 – 16,5 %) отмечалось более раннее начало стадии ухудшения – в возрасте до 12 месяцев, а у 42 больных (20,5 %) – регресс в развитии наблюдался позднее 1,5 лет. Период потери приобретенных навыков у больных продолжался от 4 недель до 8 месяцев. В нескольких случаях (8) дети наблюдались нами непосредственно во время фазы регресса. Клинические проявления включали приступы выраженного беспокойства продолжительностью несколько часов, сопровождавшиеся криком ребенка, потерю контакта с окружающими, постепенную утрату речи, целенаправленных движений рук и появление характерных стереотипий.

Наблюдался постепенный переход от стадии регресса к III – псевдостационарной стадии заболевания, характеризующейся стабилизацией состояния и наличием сформированной клинической картины. В этот период у детей помимо умственной отсталости и стереотипных движений выявлялись микроцефалия, нарушения координации движений (атаксия) и затруднения в планировании действий (апраксия), охватывающие как движения туловища, так и конечностей, у части детей появлялись судороги. Псевдостационарная стадия наблюдалась у детей в возрасте от 0 (при врожденных формах) до 13 лет.

Продолжительное катамнестическое наблюдение за больными (в некоторых случаях в течение 15 лет) позволило проследить терминальную стадию заболевания (IV) у 12 (6 %) девочек в возрасте от 11 до 22 лет. Особенностями её течения были утрата навыка ходьбы у больных, ранее способных ходить самостоятельно, развитие выраженного сколиоза, спастического тетрапареза и связанных с ним вторичных деформаций нижних конечностей, выраженная потеря массы тела с развитием кахексии. Следует подчеркнуть отсутствие четкой границы перехода к терминальной стадии заболевания и постепенность развития её признаков.

В период псевдостационарной и терминальной стадий 13 больных с RTT умерли от разных причин, которые представлены в табл. 9. На рис. 15 представлен фенотип ребенка с RTT на различных стадиях заболевания.

Таблица 9

Причины смерти наблюдавшихся больных с RTT (N = 13)

|

Причины смерти |

Количество детей |

Возраст летального исхода, лет |

|

Интеркуррентные инфекции |

5 |

11; 16; 19; 22 и 26 |

|

Остановка сердца (синдром удлиненного интервала QT) |

2 |

12 и 20 |

|

Эпилептический статус |

6 |

6,5; 8; 11; 11;13 и 19 |

Комплексная оценка психологического, неврологического и соматического статуса детей проводилась на основе разработанной нами количественной клинической шкалы. В случае многолетнего наблюдения больные оценивались по данной шкале несколько раз. Для дальнейшего анализа была выбрана оценка фенотипа во время псевдостационарной стадии RTT в возрасте от 3 до 12 лет. Распределение детей по степени тяжести клинических признаков представлено в табл. 10.

Тяжесть состояния больных определялась степенью поражения центральной нервной системы. Среди церебральных расстройств доминировали глубокие нарушения высших корковых функций. Психическое развитие 173 детей (84 %) было расценено как умственная отсталость тяжелой степени, у 32 (16 %) выявлялась умеренная умственная отсталость. Контакт с окружающими в большинстве случаев – у 181 из 205 детей (88 %) был непостоянен, избирателен и непродолжителен, в половине из этого числа наблюдений (99 из 181) ребёнок был не способен самостоятельно инициировать общение. Пятнадцать детей (7 %) были недоступны для контакта даже при форсированных попытках его установить, в то же время отдельные дети – 9 (4 %) – активно стремились к контакту с другими людьми. У 91 ребенка (44 %) можно было дифференцировать основные эмоциональные проявления (интерес, радость, страдание, гнев, страх, удивление, смущение), у трети – 73 ребенка (36 %) эмоции были резко ограничены негативной или позитивной реакцией на окружающее, а ещё у 25 больных (12 %) не удавалось вызвать внешние проявления эмоциональных реакций даже на присутствие матери. Вместе с тем, эмоции 16 детей (8 %) соответствовали возрасту и ситуации.

Рис. 15. Фенотип ребенка с синдромом Ретта на разных стадиях заболевания: А – период нормального развития (видны нормальные эмоциональная реакция и предметно-игровая деятельность), Б – стадия стагнации (сохранность движений рук), В – стадия регресса (потеря целенаправленных движений и интереса к окружающему), Г – псевдостационарная стадия (видны стереотипные движения рук, бруксизм)

Таблица 10

Экспрессивность клинических признаков, количественно оцененная в баллах в псевдостационарной стадии, у детей с RTT (N = 205)

|

Признаки |

Количество детей, получивших оценку в баллах: |

|||||

|

0 |

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

|

|

Признаки поражения ЦНС, в том числе: |

||||||

|

Нарушения контакта |

9 |

82 |

99 |

15 |

– |

– |

|

Расстройства эмоционального общения |

16 |

91 |

73 |

25 |

– |

– |

|

Нарушение понимания обращенной речи |

3 |

72 |

101 |

29 |

– |

– |

|

Расстройства экспрессивной речи |

0 |

4 |

44 |

76 |

69 |

12 |

|

Снижение внимания |

8 |

99 |

87 |

11 |

– |

– |

|

Нарушение предметно – игровой деятельности |

1 |

32 |

68 |

104 |

– |

– |

|

Расстройства оро-моторных функций |

38 |

80 |

64 |

23 |

– |

– |

|

Апраксия движений рук |

0 |

46 |

17 |

53 |

89 |

– |

|

Стереотипные движения рук |

0 |

39 |

112 |

54 |

– |

– |

|

Спастичность мышц конечностей |

97 |

67 |

35 |

6 |

– |

– |

|

Патологические рефлексы |

117 |

39 |

47 |

2 |

– |

– |

|

Альтернирующее косоглазие |

69 |

59 |

63 |

14 |

– |

– |

|

Бруксизм |

12 |

82 |

70 |

41 |

– |

– |

|

Сколиоз |

67 |

61 |

49 |

28 |

– |

– |

|

Нарушения вертикализации |

45 |

64 |

31 |

41 |

19 |

5 |

|

Нарушение ходьбы |

4 |

32 |

52 |

46 |

37 |

34 |

|

Нарушения преодоления препятствий (N = 134) |

7 |

33 |

35 |

59 |

– |

– |

|

Судороги |

70 |

64 |

58 |

13 |

– |

– |

|

Тремор головы и туловища |

18 |

81 |

65 |

41 |

– |

– |

|

Вегетативные расстройства |

40 |

87 |

78 |

– |

– |

|

|

Апноэ и гипервентиляция |

73 |

52 |

44 |

36 |

– |

– |

|

Изменения параметров физического развития, в том числе: |

||||||

|

Снижение массы тела |

98 |

20 |

16 |

71 |

– |

– |

|

Уменьшение длины тела |

121 |

19 |

33 |

32 |

– |

– |

|

Уменьшение окружности головы |

36 |

26 |

41 |

102 |

– |

– |

|

Уменьшение длины стопы |

51 |

29 |

39 |

86 |

– |

– |

Понимание обращённой речи было нарушено полностью у 29 больных (14 %), половина детей – 101 (49 %) – реагировали только на имя, 72 ребенка (35 %) – на отдельные простые инструкции и только у незначительного числа – 3 больных (1,5 %) – отмечалось понимание речи в полном объеме. У всех детей с RTT отсутствовала развернутая смыслообразующая фразовая речь, однако её нарушения были различной степени тяжести: 4 ребенка (2 %) могли произнести отдельные фразы из 2–4 слов, 44 больных (21 %) – владели отдельными словами, 76 (37 %) – эквивалентами слов, 69 (34 %) – произносили звукокомплексы без предметной соотнесённости и в 12 случаях (6 %) речевая активность отсутствовала. Незначительная часть детей (8 больных – 4 %) была способна к длительной концентрации внимания в течение любого заданного времени, большинство больных – 99 (48 %) – имело дефицит внимания, для 87 (43 %) была возможна кратковременная фиксация зрительного или слухового объекта и 11 (5 %) детей не фиксировали внимание. Наблюдались выраженные нарушения предметно-игровой деятельности: у более половины детей – 104 (51 %) – она полностью отсутствовала, у трети больных – 68 (33 %) – наблюдался интерес к отдельным игровым предметам, 32 ребенка (15,5 %) могли поддерживать игру, и только 1 (0,5 %) – самостоятельно её инициировать.

Нарушение целенаправленных движений рук различной степени выраженности определено у 100 % детей: в 89 случаях (43,5 %) вложенный в руку предмет не удерживался, в 53 (26 %) наблюдениях – дети были способны удерживать предмет, но не могли самостоятельно взять его, у 17 (8 %) сохранялась способность самостоятельно брать предметы и у 46 (22,5 %) – манипулировать ими. Потеря целенаправленных движений рук происходила в возрасте от 6 до 24 месяцев, но у некоторых детей – после 4 и более лет. Одновременно появлялись отличительные стереотипные движения рук в виде стискивания ладоней, хлопков на уровне лица, груди, сосания или кусания рук, постукивания ими по груди или лицу. У 39 (19 %) больных стереотипные движения занимали менее половины от времени бодрствования ребенка, у 112 детей (55 %) – более половины и у 54 (26 %) – были постоянными. Нарушения мышечного тонуса были разнообразны: в начале псевдостационарной стадии преобладала гипотония мышц, а далее – дистония мышц, постепенно сменяющаяся на гипертонус. Поскольку появление признаков центрального тетрапареза (спастичности мышц конечностей и патологических рефлексов) в третьей стадии было прогностически неблагоприятным и предшествовало потере навыка ходьбы, особенно тщательно проводился их поиск у каждого ребенка. Спастичность и патологические рефлексы наблюдались у 108 (53 %) и 88 детей (43 %), соответственно, и широко варьировали по степени тяжести. Проявлениями фокальной дистонии мышц служили непостоянное альтернирующее косоглазие (136 – 66 % детей), бруксизм (193 – 94 % детей) и сколиоз (138 – 67 %). Анализ нарушений моторики показал, что ходьба не была нарушена всего у 4 (2 %) детей; периоды неустойчивой походки, чередующиеся с нормальной, наблюдались у 32 больных (16 %), постоянная неустойчивая раскачивающаяся походка с широко расставленными ногами – у 52 (25 %), с поддержкой за руку ходили 46 детей (22 %), с поддержкой за две руки – 37 (18 %) и не могли ходить 34 больных (17 %). Среди последних были пациенты, которые при ранней манифестации заболевания не успели освоить навык ходьбы, и дети, постепенно потерявшие эту способность в возрасте от 7 до 13 лет. Вертикализация (способность самостоятельно вставать, сидеть, удерживать голову) была нарушена у 160 (78 %) больных в различной степени. Невозможность преодоления препятствий при ходьбе наблюдалась у 127 из 134 детей (95 %), умеющих ходить. У 187 (91 %) больных при попытке совершить целенаправленное движение возникал крупноразмашистый тремор головы и всего туловища, который часто расценивался родителями как «страх перед необходимостью совершить шаг или переступить порог». Многие дети (167 – 81 %) испытывали разной степени затруднения при откусывании, пережевывании и даже при глотании пищи (нарушения оро-моторных функций).

Эпилептические приступы (генерализованные тонико-клонические судороги, атонически-акинетические приступы, абсансы) отмечались у 71 (35 %) ребёнка и широко варьировали по частоте. У части из этих детей (13 из 71 ребенка с судорогами – 18 %) приступы характеризовались упорным течением и плохо поддавались терапии антиконвульсантами. У остальных 134 (65 %) детей судорог никогда не наблюдалось, однако у половины из них (64 из 134 больных без судорог) регистрировалась эпилептическая активность на электроэнцефалограмме.

Характерными для RTT являлись нарушения дыхания, которые наблюдались у 132 (64 %) больных в виде чередующихся периодов гипервентиляции, иногда – с форсированным изгнанием слюны, и эпизодов апноэ различной частоты и продолжительности. У большинства больных (165 – 80 %) отмечались вегетативные расстройства в области кистей и стоп, проявляющиеся цианозом, «мраморным рисунком» кожи и снижением температуры.

Анализ антропометрических параметров позволил в значительной части случаев установить их снижение. Масса тела 87 (42 %) больных была низкой и ещё в 20 (10 %) случаях – ниже среднего. Длина тела была низкой у трети детей (65 – 32 %) и ниже среднего – у 19 (9 %). Физическое развитие половины детей (94 – 46 %) было расценено как гармоничное среднее, выше среднего или высокое, у 80 (39 %) детей – как гармоничное ниже среднего и низкое, а у 28 (14 %) больных как дисгармоничное с низкой массой тела. К анализу физического развития следует добавить, что у многих больных (125 – 61 %) отмечался маленький размер стоп. Оценка окружности головы показала, что 143 (70 %) ребенка имели микроцефалию, 26 (13 %) детей– окружность головы ниже средней и 36 (17 %) – среднюю.

Проведен анализ корреляций экспрессивности перечисленных выше признаков RTT и возраста больных. Были установлены статистически достоверные отрицательные корреляции нарушений понимания речи, экспрессивной речи, ходьбы и преодоления препятствий с возрастом. Обнаружены достоверные положительные корреляции степени сколиоза, тяжести судорог, вегетативных и дыхательных нарушений с возрастом детей. С увеличением возраста больных становилось более выраженным отставание от сверстников в массе и длине тела, а также в размере стоп. Достоверной корреляции между отставанием в размерах головы и возрастом наблюдавшихся детей не выявлено, что, вероятно, связано с тем, что микроцефалия развивалась в течение первой стадии заболевания (стагнации), когда родители больных ещё не обращались за медицинской помощью, а в момент обследования (конец фазы регресса – начало псевдостационарной стадии) она уже была сформирована.

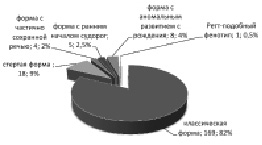

Ранее рядом авторов проводился анализ корреляций некоторых клинических признаков RTT с возрастом больных. Например, нарастание сколиоза по мере увеличения возраста детей, показанное в наблюдаемой нами группе больных, выявлялось и другими исследователями [Schanen et al., 2004]. Установленное нами статистически достоверное улучшение понимания речи, экспрессивной речи, ходьбы и преодоления препятствий после стадии регресса предполагалось ранее некоторыми авторами, однако, достоверность его не была показана, поскольку размер выборок был меньше, чем в наших исследованиях, и использовались упрощённые клинические шкалы [Weaving et al., 2003]. Нарастание вегетативных нарушений, показанное в данном исследовании, отмечалось ранее только в одной из работ [Kerr et al., 2001]. Полученные нами данные об увеличении тяжести течения судорог противоречат ранее обнаруженного их уменьшения с возрастом [Hagberg et al., 2002]. Симптомами, выявленными у всех детей, были нарушения экспрессивной речи, целенаправленных движений рук и специфические стереотипные движения. Другие признаки синдрома характеризовались различной экспрессивностью, что служило основанием для выделения различных клинических форм синдрома (рис. 16). Среди 205 детей (включая двух мальчиков) у 169 определена классическая форма RTT, у 18 пациентов – стертая (forme fruste), у остальных – различные атипичные его варианты, в частности, 5 детей имели атипичную форму заболевания с ранним началом судорог, 8 – врожденный вариант синдрома с аномальным развитием с рождения, 4 – форму с частично сохранной речью, у одной из девочек наблюдался Ретт-подобный фенотип.

Рис. 16. Различные формы синдрома Ретта среди наблюдавшихся нами детей (n = 205)

Таким образом, несмотря на специфичность фенотипических признаков RTT, степень их выраженности и сроки проявления широко варьировали в наблюдавшейся когорте детей. Среди факторов, которые являются причиной клинического полиморфизма RTT, большинство исследователей выдвигает тип и позицию мутации в гене MECP2, а также особенности инактивации хромосомы Х [Vorsanova et al., 2004]. Наши исследования зависимости фенотипа RTT от перечисленных генетических факторов представлены ниже.