Научная электронная библиотека

Монографии, изданные в издательстве Российской Академии Естествознания

Возможные корреляции генотипа и фенотипа при Х-сцепленных формах умственной отсталости и прогнозирование тяжести заболеваний у детей

В нашей работе проведен анализ зависимости фенотипа детей с синдромами FRAXA и RTT от генетических (изменения последовательности ДНК генов МЕСР2 и FMR1) и эпигенетических (особенности инактивации хромосомы Х) факторов.

После открытия мутаций гена МЕСР2 у больных с RTT [Amir et al., 1999] были проведены исследования, посвященные поиску связи между типом и позицией мутации гена МЕСР2 и тяжестью течения заболевания. Полученные авторами результаты носили противоречивый характер (табл. 21).

Таблица 21

Исследования корреляций генотипа (типа и позиции мутации) и фенотипа при RTT

|

Автор |

Доля детей с мутациями гена MECP2 среди |

Корреляции генотип/фенотип: |

|||

|

Тип мутации: |

Тяжесть заболевания |

||||

|

в доменах МЕСР2 |

при отдельных мутациях |

||||

|

с тяжестью течения заболевания |

с отдельными клиническими признаками |

||||

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

|

Amir et al., 2000 |

54 из 71 спорадических |

Корреляция не обнаружена |

Миссенс мутации ведут к менее тяжелой дыхательной дисфункции, но более тяжелому сколиозу |

Не исследованы |

Не исследованы |

|

Cheadle et al., 2000 |

44 из 55 классических |

Миссенс мутации ведут к менее тяжелому фенотипу по сравнению с мутациями нонсенс и со сдвигом рамки считывания |

Корреляция |

Мутации, расположенные ближе |

Крупные делеции ~500 пн по сравнению с небольшими делециями на 3′ конце гена имеют более тяжелые клинические проявления |

|

Huppke et al., 2000 |

24 из 31 девочек |

Миссенс мутации ведут к менее тяжелому фенотипу |

Корреляция |

Не исследованы |

258–259delCA ведет к тяжелому течению заболевания |

|

Hoffbuhr et al., 2001 |

101 из 160 больных с RTT |

Корреляция не обнаружена |

Микроцефалия больше выражена у детей с нонсенс мутациями и мутациями со сдвигом рамки считывания |

Мутации, расположенные ближе |

Не исследованы |

|

Schanen et al., 2004 |

85 случаев. Нет данных о количестве больных с мутациями |

Миссенс мутации ведут к менее тяжелому фенотипу |

У детей с миссенс мутациями лучше развиты речевые навыки |

Корреляция |

R306C – легкое течение болезни, позднее начало стадии регресса, сохранность речевых и двигательных навыков |

|

Colvin et al., 2004 |

129 из 196 девочек |

Корреляция не обнаружена |

Мутации со сдвигом рамки считывания ведут к более позднему началу стадии регресса, чем нонсенс мутации. |

Наибольшая тяжесть течения RTT наблюдается при мутациях, локализованных в TRD |

R168X – наиболее ранний возраст нарушений контакта, R270X – тяжелое течение болезни, R294X – легкое течение, R306C – позднее начало регресса |

|

Bebbington et al., 2008 |

Не установлена |

Не исследованы |

Не исследованы |

Не исследованы |

Тяжелое течение при R255X и R270X, легкое –R133C и R294X - |

Так, в некоторых работах утверждалось, что миссенс мутации приводят к легкому течению заболевания по сравнению с нонсенс мутациями и мутациями со сдвигом рамки считывания, а также что мутации, расположенные дистальнее, ближе к 3’– концу гена, имеют относительно легкие клинические проявления [Weaving et al., 2003; Schanen et al., 2004]. Однако в других исследованиях вышеупомянутых корреляций генотипа и фенотипа не было обнаружено [Huppke et al., 2000; Hoffbuhr et al., 2001; Colvin et al., 2004].

Несовершенство используемых ранее клинических шкал могло быть причиной противоречивости результатов анализа корреляций генотипа и фенотипа при RTT. Эти исследования до сих пор не потеряли свою актуальность, поскольку позволяют прогнозировать развитие признаков заболевания на основании знания мутации гена МЕСР2. Кроме того, в ряде случаев идентичные мутации вызывают различные клинические проявления. Например, женщина с небольшими нарушениями обучения может иметь ту же МЕСР2 мутацию, что и ее сестра с RTT. В основе фенотипических различий в таких случаях лежат особенности Х-инактивации у индивидуумов. Х-инактивация приводит к определенному соотношению популяций нейронов с нормальным и мутантным аллелями гена МЕСР2 на активной хромосоме Х. Отсутствие развернутой клинической картины RTT обусловлено «благоприятным» сдвигом Х-инактивации [Hoffbuhr et al., 2001; Zappella et al., 2001; Shahbazian, Zoghbi, 2002; Weaving et al., 2003]. Наиболее полно исследования инактивации хромосомы Х при данном заболевании представлены в работе Юрова И.Ю. с соавторами [2005 б], в которой показано, что феномен неравной инактивации хромосомы Х является характерной особенностью RTT. При этом неравная Х-инактивация является определяющим клинический полиморфизм синдрома фактором, а течение болезни зависит от направления сдвига Х-инактивации. Различия особенностей Х-инактивации не всегда объясняют фенотипическую вариабельность между индивидуумами с RTT и одной и той же мутацией. Было показано, что значительный вклад в нее вносят гены-модификаторы, связанные с MECP2 общими патогенетическими путями. Например, частый у здоровых индивидуумов полиморфизм гена BDNF (одного из генов-мишеней для MECP2) коррелирует с предрасположенностью к судорожному синдрому и с его тяжестью при RTT [Zeev et al., 2009].

Корреляции генотипа и фенотипа исследовались нами у 74 детей с RTT: 2х мальчиков и 72-х девочек. Средний возраст детей составил 47 месяцев, варьируя от 12 месяцев до 10 лет 4 месяцев. Для статистического анализа данных об экспрессивности клинических признаков у детей с RTT, полученных при помощи разработанной клинической шкалы, нами использовался тест непараметрического сравнения независимых выборок Манна – Уитни, поскольку распределение этих данных не соответствовало критериям нормального (гауссовского) распределения. Использование t-теста было возможным только для статистической обработки результатов суммарной оценки фенотипа в баллах, поскольку их распределение было гауссовским. Проведен анализ зависимости клинической формы и тяжести течения RTT от 1) типа мутации, 2) позиции мутации в данном гене, 3) особенностей инактивации хромосомы Х. Данные о мутациях, особенностях инактивации хромосомы Х, клинической форме заболевания и суммарной оценке фенотипа в баллах у детей с RTT представлены в табл. 22. Для анализа влияния типа мутации на тяжесть течения заболевания были исследованы две группы детей с мутациями гена МЕСР2. В первую группу вошли пациенты, у которых обнаружены нонсенс мутации и мутации со сдвигом рамки считывания. Поскольку оба упомянутых типа мутаций приводят к сходным последствиям для структуры белка – синтезу укороченной полипептидной цепи, дети с данными двумя типами мутаций были объединены в первую группу. Во вторую группу вошли дети с миссенс мутациями, которые ведут к замене одной из аминокислот в белке.

Таблица 22

Мутации гена MECP2, инактивация хромосомы Х и особенности фенотипа (клиническая форма заболевания и суммарная оценка фенотипа в баллах) у больных с RTT

|

№ п/п |

Возраст, месяцы |

Мутация гена МЕСР2 |

Инактивация хромосомы Х |

Форма |

Суммарная оценка фенотипа в баллах |

|

1 |

40 |

S65X |

86:14 |

Стёртая |

26 |

|

2 |

28 |

R106W |

– |

Классическая |

31 |

|

3 |

33 |

R106W |

– |

Классическая |

32 |

|

4 |

72 |

R133C |

84:16 |

Классическая |

30 |

|

5 |

102 |

R133C |

11:89 |

Стёртая |

14,5 |

|

6 |

33 |

R133C |

98:2 |

Стёртая |

19 |

|

7 |

124 |

D156fsX172 |

17:83 |

Классическая |

43 |

|

8 |

21 |

T158M |

– |

Классическая |

61 |

|

9 |

72 |

T158M |

69:31 |

Классическая |

35 |

|

10 |

51 |

T158M |

51:49 |

Классическая |

45 |

|

11 |

24 |

T158M |

69:31 |

Классическая |

38 |

|

12 |

31 |

T158M |

– |

Классическая |

37 |

|

13 |

51 |

T158M |

– |

Классическая |

36,5 |

|

14 |

32 |

T158M |

– |

Классическая |

37 |

|

15 |

24 |

T158M |

58:42 |

Классическая |

41,5 |

|

16 |

19 |

R168X |

21:79 |

Классическая |

32 |

|

17 |

53 |

R168X |

80:20 |

Классическая |

36 |

|

18 |

48 |

R168X |

90:10 |

Классическая |

46 |

|

19* |

20 |

R168X |

– |

Классическая форма у мальчика |

44,5 |

|

20 |

53 |

R168X |

75:25 |

Классическая |

38 |

|

21 |

34 |

R168X |

– |

Классическая |

65 |

|

22 |

25 |

R168X |

– |

Классическая |

49 |

|

23 |

34 |

R168X |

58:42 |

Классическая |

61 |

|

24 |

48 |

T197M |

51:49 |

RTT-подобный фенотип |

29 |

|

25 |

30 |

A202fsX209 |

– |

Классическая |

36,5 |

|

26 |

44 |

K210G |

– |

Классическая |

32 |

|

27 |

69 |

G231fsX247 |

65:35 |

Классическая |

53 |

|

28 |

34 |

G232fsX235 |

– |

Классическая |

38 |

|

29 |

32 |

G237fsX247 |

– |

Классическая |

43,5 |

|

30 |

51 |

R250fsX288 |

96:4 |

Стёртая |

18 |

|

31 |

35 |

R255X |

22:78 |

Классическая |

39 |

|

32 |

26 |

R255X |

– |

Классическая |

60 |

|

33 |

104 |

R255X |

79:21 |

Классическая |

55 |

|

34 |

45 |

R255X |

80:20 |

Классическая |

37,5 |

|

35 |

33 |

R255X |

– |

Классическая |

42,5 |

|

36 |

28 |

R255X |

– |

Классическая |

49 |

|

37 |

52 |

R255X |

– |

Классическая |

48,5 |

|

38** |

12 |

R255X |

80:20 |

Классическая |

49 |

|

39** |

12 |

R255X |

56:44 |

Классическая |

57 |

|

40 |

36 |

R255X |

60:40 |

Классическая |

42 |

|

41 |

39 |

Q262X |

66:34 |

Классическая |

38 |

|

42 |

21 |

G269fsX288 |

47:53 |

Классическая |

56 |

|

43 |

33 |

G269fsX288 |

– |

Классическая |

36 |

|

44* |

27 |

R270X |

– |

Классическая форма у мальчика |

57 |

|

45 |

96 |

R270X |

44:56 |

Классическая |

47 |

|

46 |

78 |

R270X |

– |

Классическая |

67 |

|

47 |

22 |

R270X |

71:29 |

Классическая |

31,5 |

|

48 |

18 |

R270X |

55:45 |

Классическая |

66 |

|

49 |

46 |

R270X |

– |

Классическая |

51 |

|

50 |

36 |

R270X |

– |

Классическая |

47,5 |

|

51 |

12 |

R294X |

51:49 |

Классическая |

38 |

|

52 |

108 |

R294X |

88:12 |

Стёртая |

27 |

|

53 |

94 |

P302L |

– |

Классическая |

32 |

|

54 |

108 |

R306C |

76:24 |

Классическая |

30,5 |

|

55 |

41 |

R306C |

– |

Классическая |

31,5 |

|

56 |

96 |

R306C |

90:10 |

Форма с сохранной речью |

25 |

|

57 |

36 |

R306C |

– |

Классическая |

35 |

|

58 |

41 |

R306C |

– |

Классическая |

32 |

|

59 |

118 |

R306C |

6:94 |

Форма с сохранной речью |

23,5 |

|

60 |

47 |

R306C |

73:27 |

Стёртая |

11 |

|

61 |

34 |

356del92 |

60:40 |

Стёртая |

21 |

|

62 |

84 |

S357fsX387 |

– |

Классическая |

38 |

|

62 |

26 |

S360fsX388 |

– |

Классическая |

36 |

|

63 |

31 |

386del15 |

– |

Классическая |

33 |

|

64 |

54 |

L386fsX395 |

46:54 |

Классическая |

31,5 |

|

65 |

108 |

P388T |

95:5 |

Классическая |

40 |

|

66 |

66 |

P388fsX399 |

– |

Классическая |

38 |

|

67 |

15 |

– |

– |

Форма с ранним началом судорог |

60 |

|

68 |

46 |

– |

– |

Классическая |

39 |

|

69 |

38 |

– |

– |

Классическая |

38 |

|

70 |

20 |

– |

– |

Врожденная форма |

41,5 |

|

71 |

102 |

– |

– |

Стёртая |

13 |

|

72 |

42 |

– |

– |

Классическая |

56 |

|

73 |

39 |

– |

– |

Классическая |

30 |

|

74 |

55 |

– |

– |

Врожденная форма |

61,5 |

Примечания: * – мальчики с классической формой RTT;

** – конкордантные близнецы с RTT.

Для каждого отдельно взятого симптома RTT, оцененного по предлагаемой шкале, была обнаружена следующая закономерность: среди больных с максимальной экспрессивностью признака преобладали дети с нонсенс мутациями и мутациями со сдвигом рамки считывания, в то время как среди больных с низкой экспрессивностью признака чаще встречались дети с миссенс мутациями. Например, у больных с тяжелой микроцефалией (80 %) обнаруживались нонсенс мутации и мутации со сдвигом рамки считывания (80 %), и, напротив, у детей без микроцефалии обнаружены миссенс мутации (63 %) гена МЕСР2. Все дети, у которых наблюдались частично сохранные речевые навыки, включая отдельные слова и фразы из двух слов, имели миссенс мутации, в отличие от больных с полным отсутствием речи, у 100 % которых были обнаружены нонсенс мутации и мутации со сдвигом рамки считывания (рис. 38). В первой группе больных (с нонсенс мутациями и мутациями со сдвигом рамки считывания) суммарная оценка фенотипа в баллах (44,6 балла), следовательно, течение заболевания было статистически достоверно тяжелее по сравнению с детьми второй группы с миссенс мутациями (33,8 баллов, t = 4,031, p < 0,001). Делеции, расположенные на 3′ конце гена МЕСР2, составляют особую группу мутаций, которые не затрагивают основных функциональных доменов белка МЕСР2 и обычно приводят к клинически легким формам RTT, хотя формально они в большинстве своем являются мутациями со сдвигом рамки считывания. Поэтому, чтобы избежать противоречия, случаи делеций на 3′-конце гена были исключены из анализа влияния типа мутации на фенотип (табл. 23).

Рис. 38. Соотношения количества детей с нонсенс мутациями и мутациями со сдвигом рамки считывания (1-й группы) и миссенс мутациями (2-й группы) в зависимости от экспрессивности клинических признаков: микроцефалия, нарушения экспрессивной речи

Как видно из табл. 23, проведенный анализ продемонстрировал достоверные различия между группами индивидуумов с миссенс мутациями и больных с нонсенс мутациями и мутациями со сдвигом рамки считывания (за исключением делеций на 3′-конце гена)

по экспрессивности четырнадцати клинических симптомов и суммарной оценке фенотипа. Обнаружены статистически значимые различия между группами по таким признакам, как нарушение контакта (р < 0,05), нарушение эмоционального общения (р < 0,05), расстройства понимания обращенной речи (р < 0,05) и экспрессивной речи (р < 0,01), нарушение внимания (р < 0,05), нарушение вертикализации (р < 0,05), ходьбы (р < 0,05), преодоления препятствий (р < 0,05), расстройства вегетативных функций (р < 0,05), оро-моторных функций (р < 0,01), апраксия движений рук (р < 0,01), стереотипии (р < 0,05), спастичность мышц конечностей (р < 0,05), бруксизм (р < 0,05), сколиоз (р < 0,05).

Таблица 23

Сравнение экспрессивности клинических признаков у детей с миссенс мутациями (N = 24) и детей с нонсенс мутациями, мутациями со сдвигом рамки считывания за исключением делеций на 3′-конце гена MECP2 (N = 36) c использованием критерия Манна-Уитни для двух независимых выборок

|

Клинический признак |

Количество детей, |

p |

|||||||||||

|

Дети с миссенс мутациями (N = 24) |

Дети с нонсенс мутациями и мутациями со сдвигом рамки считывания (N = 36) |

||||||||||||

|

0 |

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

0 |

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

||

|

контакт |

1 |

12 |

10 |

1 |

0 |

12 |

20 |

3 |

0,021* |

||||

|

эмоциональное общение |

10 |

9 |

4 |

1 |

1 |

15 |

12 |

8 |

0,022* |

||||

|

понимание обращенной речи |

1 |

11 |

8 |

4 |

0 |

19 |

21 |

6 |

0,042* |

||||

|

экспрессивная речь |

0 |

1 |

6 |

11 |

2 |

1 |

0 |

0 |

4 |

12 |

18 |

2 |

0,006** |

|

внимание |

1 |

12 |

12 |

1 |

2 |

14 |

17 |

3 |

0,034* |

||||

|

Предметно-игровая деятельность |

5 |

6 |

11 |

2 |

1 |

5 |

14 |

16 |

0,473 |

||||

|

оро-моторные функции |

7 |

13 |

2 |

0 |

5 |

8 |

16 |

7 |

0,007** |

||||

|

апраксия движений рук |

0 |

10 |

7 |

7 |

0 |

0 |

1 |

4 |

9 |

22 |

0, 006** |

||

|

стереотипные движения рук |

0 |

6 |

15 |

3 |

0 |

3 |

19 |

14 |

0,020* |

||||

|

спастичность мышц конечностей |

11 |

11 |

2 |

0 |

13 |

12 |

9 |

2 |

0,043* |

||||

|

патологические рефлексы |

14 |

2 |

6 |

1 |

22 |

10 |

9 |

1 |

0,693 |

||||

|

альтернирующее косоглазие |

9 |

10 |

5 |

0 |

15 |

10 |

13 |

4 |

0,343 |

||||

|

бруксизм |

3 |

9 |

9 |

3 |

1 |

11 |

13 |

11 |

0,041* |

||||

|

сколиоз |

7 |

8 |

8 |

1 |

6 |

11 |

13 |

6 |

0,039* |

||||

|

вертикализация |

9 |

6 |

4 |

4 |

1 |

0 |

6 |

8 |

4 |

11 |

6 |

1 |

0,035* |

|

ходьба |

0 |

1 |

10 |

2 |

2 |

6 |

0 |

1 |

8 |

4 |

2 |

21 |

0,029* |

|

преодоление препятствий |

1 |

6 |

4 |

5 |

1 |

3 |

10 |

22 |

0,064 |

||||

|

судороги |

6 |

9 |

7 |

2 |

10 |

12 |

13 |

1 |

0,789 |

||||

|

тремор головы и туловища |

13 |

6 |

5 |

0 |

12 |

10 |

10 |

4 |

0,110 |

||||

|

вегетативные нарушения |

5 |

11 |

8 |

5 |

11 |

20 |

0,145 |

||||||

|

апноэ и гипервентиляция |

7 |

5 |

10 |

2 |

10 |

9 |

8 |

9 |

0,622 |

||||

|

масса тела |

9 |

2 |

1 |

6 |

11 |

7 |

8 |

10 |

0,379 |

||||

|

длина тела |

14 |

5 |

21 |

0 |

16 |

6 |

8 |

6 |

0,210 |

||||

|

окружность головы |

3 |

3 |

9 |

9 |

3 |

3 |

5 |

25 |

0,027* |

||||

|

длина стопы |

3 |

6 |

2 |

6 |

11 |

5 |

6 |

10 |

0,571 |

||||

Примечания: * р < 0,05; ** р < 0,01.

При использовании разработанной нами клинической шкалы было показано, что фенотип больного с RTT зависит от типа мутации и является более тяжелым при нонсенс мутациях и мутациях со сдвигом рамки считывания по сравнению с миссенс мутациями. При этом можно выделить симптомы, экпрессивность которых наиболее зависит от типа мутации: это нарушения экспрессивной речи, статических (вертикализации) и оро-моторных функций (жевания и глотания), а также целенаправленных движений рук. Вопреки результатам предшествующих работ, зависимости таких дыхательных нарушений, как апноэ и гипервентиляция от типа мутации в наблюдаемой группе детей не обнаружено.

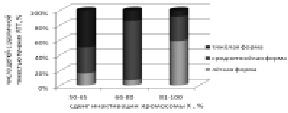

Поскольку различные домены белка MECP2 выполняют различные функции, то фенотипические проявления могут зависеть от позиции мутации в гене MECP2 [Vorsanova et al., 2004]. В нашей работе был проведен анализ экспрессивности заболевания в зависимости от позиции мутации в гене (рис. 39). Обнаружено, что наибольшая тяжесть течения заболевания наблюдается у больных с мутациями, локализованными между 473 и 808 нуклеотидами кодирующей области гена МЕСР2, что соответствует 158–270 аминокислотным остаткам белка. Наиболее тяжелые клинические проявления имели дети с мутациями R168X (локализована между доменами), R255X и R270X (в TRD-домене), наименьшую тяжесть течения болезни – дети

с мутациями R133C (в MBD-домене), мутациями, расположенными ближе к 3′-концу гена – R294X, R306C, и делециями на 3′-конце, что соответствует результатам ряда ранее проведенных зарубежных исследований [Cheadle et al., 2000; Weaving et al., 2003; Neul et al., 2008]. На основании оценки фенотипа по предлагаемой в нашей работе шкале, можно было предположить тип мутации, а иногда и конкретную мутацию у ребенка с RTT. Действительно, у детей с высокой балльной оценкой по шкале – более 45 – выявлялись такие мутации из числа рекуррентных, как R168X, R255X и R270X, а у больных с низкой балльной оценкой – мутации R133C, R294X и R306C.

Рис. 39. Оценка зависимости тяжести течения синдрома Ретта от позиции мутации

Классическая форма заболевания наблюдалась при большинстве обнаруженных мутаций гена MECP2, что было в значительной степени обусловлено строгим клиническим отбором больных для данного исследования. Вариант RTT c сохранной речью установлен у 2-х детей с одинаковой мутацией – R306C. Ранее некоторыми авторами также обращалось внимание на связь этой формы болезни с мутацией R306C, которая нами подтвердилась [Zappella et al., 2001]. Стёртая форма синдрома (forme fruste) отмечалась при мутациях S65X (1 случай), R133C (2 случая), R250fs (1), R294X (1), R306С (1) и делеции 356del92 (1), так же как и в зарубежных исследованиях [RettBASE, IRSF MECP2 Variation Database]. Таким образом, установленные нами у детей с мутациями гена MECP2 клинические формы заболевания совпадали с наблюдавшимися другими авторами при тех же мутациях. Исключение составила классическая форма RTT у мальчика с соматическим мозаицизмом по мутации R168X, которая не выявлялась ранее.

У девочки 4х лет с «RTT-подобным» фенотипом обнаружена миссенс мутация T197M, вызванная заменой цитозина на тимин в положении с.590 и расположенная в четвертом экзоне между MBD и TRD. На основании положения данной миссенс мутации ранее предполагалось, что она не имеет функциональных последствий [Hoffbuhr et al., 2001; Laccone et al., 2002], в то же время другими исследователями была показана связь данной мутации с атипичной формой RTT [Bourdon et al., 2003; Shibayama et al., 2004]. В международной базе данных RettBASE по мутациям гена MECP2 содержатся упоминания о нескольких случаях выявления данной мутации: 2 случая у больных с RTT, 1 – с аутизмом, 1 – с умственной отсталостью. Суммируя литературные данные о мутации T197M, и учитывая то, что она была обнаружена в данной работе у девочки с RTT-подобным фенотипом, можно предположить, что эта мутация является причиной определённого субфенотипа синдрома.

Рис. 40. Зависимость тяжести течения синдрома Ретта от степени сдвига Х-инактивации. Показано уменьшение доли детей с тяжелыми и возрастание больных с лёгкими формами RTT при увеличении сдвига Х-инактивации

Для изучения влияния инактивации хромосомы Х на тяжесть фенотипических проявлений болезни дети были разделены на три группы: с легким течением (10 детей), у которых суммарная оценка фенотипа в баллах составляла менее 30, со средней тяжестью фенотипических проявлений заболевания (19 больных) с суммарной оценкой от 30 до 44 и тяжелым течением болезни (9 больных) с суммарной оценкой более 44 баллов. По степени сдвига инактивации хромосомы Х детей также разделили на три группы: первая – от 50 до 65 (12 детей); вторая – от 66 до 80 (14 детей); третья – более 80 (11 детей). На рис. 40 показана зависимость легкого, среднего и тяжелого течения RTT от различной степени сдвига Х-инактивации. Видно, что среди детей из первой группы с отсутствием сдвига Х-инактивации половина представлена больными с тяжелым течением заболевания. Среди девочек, составляющих вторую группу со сдвигом Х-инактивации 66–80 %, бóльшая часть имеет среднетяжёлую форму синдрома. В третьей группе со сдвигом Х-инактивации более 80 % у основной массы детей наблюдались лёгкие формы болезни. Таким образом, сдвиг инактивации хромосомы Х у детей с RTT в большинстве случаев приводил к более лёгкому течению заболевания, чем у девочек с равной Х-инактивацией, вероятно, из-за преимущественной инактивации хромосомы Х с мутацией. Полученные результаты противоречат тем ранее опубликованным, в которых не было выявлено статистически значимой связи тяжести течения заболевания с типом и позицией мутации [Amir et al., 1999; Huppke et al., 2000; Hoffbuhr et al., 2001], но согласуются с работами, в которых она была показана [Юров и др., 2007; Colvin et al., 2004; Bebbington et al., 2008].

Индивидуальный анализ мутации гена MECP2 и особенностей инактивации хромосомы Х у ребёнка с RTT даёт возможность прогнозировать тяжесть течения заболевания, что наблюдалось в нашем исследовании. Ниже представлены примеры индивидуального анализа корреляции мутации гена MECP2 и особенностей инактивации хромосомы Х с тяжестью клинических проявлений при RTT. Наибольший интерес представлял данный анализ у наблюдавшихся нами близнецов с RTT, фенотип которых представлен на рис. 41.

Краткое клиническое описание случая RTT у близнецов. Родители близнецов не имели родственников с подтвержденной наследственной патологией, брак неродственный. Первая девочка из пары близнецов родилась в головном предлежании с массой тела 1800 г, длиной тела 43 см, окружностью головы 31 см. Оценка по шкале Апгар была 4/7. Первоначально психомоторное развитие девочки было нормальным: уверенно держала голову к 3 мес., хорошо брала предметы и манипулировала ими к 5 мес., сидела с 8 мес., ходила с 16 мес., использовала несколько слов с 8 мес., к году владела 10–12 словами. На втором году жизни развитие приостановилось. В 18 мес. общение и речь стали ухудшаться. К 24–26 мес., утратила целенаправленные движения рук, но сохранила способность ходить. С 2,5 лет появились стереотипии в виде стискивания ладоней. В 3 года – не говорила, выявлялась микроцефалия – окружность головы – 47 см (3й перцентиль). Целенаправленные движения рук были заменены на стереотипные. Отмечались стопы малого размера с вазомоторными нарушениями. Девочка стояла с поддержкой, но не ходила. Были выражены гипотония мышц и умственная отсталость. В 5 лет состояние ребенка ухудшилось: отмечен кифосколиоз, приступы гипервентиляции, пирамидные нарушения, бруксизм. В отличие от сестры-близнеца, она не имела судорог. В целом следует отметить более позднюю манифестацию большинства клинических признаков у (1) по сравнению с (2). Вторая девочка из пары близнецов родилась в тазовом

предлежании с массой тела 1700 г, длиной тела 42 см, с окружностью головы 30 см. Оценка по шкале Апгар была 3/7 баллов. Со слов родителей она начала держать голову к 3 мес., сидела с 9 мес., ходить начала с 18 мес. К году говорила 4–5 слов. Девочка хорошо удерживала и манипулировала предметами, активно общалась и играла. В возрасте 12 мес. перестала произносить новые слова, а в 17мес., после бронхита ухудшился контакт ребенка с окружающими, стал очевиден регресс речевых навыков. Однако девочка стала самостоятельно, но неустойчиво ходить. Родители сообщают об утрате целенаправленных движений рук, нарушении сна и приступах немотивированного крика в возрасте 20 месяцев. К 2 г 2 мес. она утратила навык ходьбы. В это же время появились стереотипные движения в виде стискивания ладоней и стучания дорсальной поверхностью кистей по зубам. При обследовании в трехлетнем возрасте больная имела хороший эмоциональный контакт с родителями, развитие ее было на уровне ребенка в возрасте 10 мес. Выявлялась микроцефалия – окружность головы – 47 см (менее 3х перцентилей), выраженная диффузная гипотония мышц. Обращал на себя внимание малый размер стоп, а также вазомоторные расстройства в дистальных отделах ног. Целенаправленные движения рук отсутствовали, наблюдались стереотипии, периодически возникало сходящееся косоглазие. Несколько раз в неделю отмечались абсансы и кратковременные фокальные судороги. При осмотре в возрасте 5 лет отмечен кифосколиоз, пирамидные расстройства, пароксизмы гипервентиляции. В этом возрасте близнецы были помещены в интернат для детей с умственной отсталостью, где вторая девочка умерла в 8-летнем возрасте во время эпилептического приступа.

Рис. 41. Фенотип близнецов с синдромом Ретта и мутацией R255X гена MECP2

У двух близнецов с классической формой RTT определена одинаковая нонсенс мутация R255X, тогда как у их матери данная мутация не была обнаружена. Анализ инактивации хромосомы Х у первой девочки выявил значительный сдвиг Х-инактивации (80:20), у второй – равную Х-инактивацию (56:44), у матери Х-инактивация составила 77:23. Сдвиг Х-инактивации у матери не является значительным, поэтому носительство ею МЕСР2 мутации было исключено. Обнаружена также одинаковая длина полиморфного участка ЦАГ-повторов в гене андрогенного рецептора (AR) у обеих девочек, что вместе с наличием одинаковой МЕСР2 мутации дало основание полагать, что эти близнецы являются монозиготными. Мутация R255X гена МЕСР2 приводит к потере основных функций белка МEСР2 и в большинстве случаев – к очень тяжелому течению синдрома [Bebbington et al., 2008]. Однако нами наблюдалось более легкое течение заболевания у девочки со сдвигом Х-инактивации, чем у девочки с равной инактивацией хромосомы Х. Об этом свидетельствует то, что количественная оценка клинических проявлений RTT была 49 баллов у первой и 57 баллов у второй девочки. Регресс, появление стереотипий и утрата целенаправленных движений рук у девочки с неравной Х-инактивацией появились позже, чем у сестры, а также у неё не наблюдалось судорог, тогда как у девочки с равной Х-инактивацией судорожный синдром имел крайне тяжелое течение, что привело к её смерти в возрасте 8 лет (табл. 24).

Таблица 24

Сравнительной анализ тяжести течения RTT у монозиготных близнецов с мутацией R255X

|

Тяжесть течения и возраст появления признаков |

Близнецы |

|

|

Больная 1 |

Больная 2 |

|

|

Возраст начала регресса, мес. |

18 |

17 |

|

Сумма баллов количественной оценки фенотипа |

49 |

57 |

|

Возраст появления судорожных пароксизмов, мес. |

– |

36 |

|

Появление стереотипий, мес. |

30 |

26 |

|

Утрата целенаправленных движений рук, мес. |

24–26 |

20 |

|

Летальный исход |

– |

В возрасте 8 лет |

Результаты обследования данной семьи свидетельствуют о том, что при преимущественной инактивации мутантной хромосомы Х может наблюдаться более легкое течение болезни. В то же время нами наблюдалась еще одна семья, в которой близнецы страдали RTT и имели одну и ту же мутацию – R270X. У этих девочек практически не было различий в тяжести течения болезни и сроках её манифестации (рис. 42). У обеих девочек стадия регресса началась в 1 г 2 месяца, в возрасте 4 года суммарная оценка фенотипа составила 44 и 45 баллов, а Х-инактивация носила случайный характер.

Рис. 42. Фенотип близнецов с синдромом Ретта и мутацией R270X: слева девочки в возрасте 13 месяцев перед началом стадии регресса; справа – близнецы в возрасте 4х лет во время псевдостационарной стадии болезни

Особенности Х-инактивации имеют значительное влияние на формирование фенотипических признаков при RTT. При сдвиге Х-инактивации против хромосомы Х без мутации будет наблюдаться более тяжелое течение болезни. Так, у одной из больных с классической формой синдрома обнаружена мутация R168X и сдвиг Х-инактивации 90:10 против материнской хромосомы Х. Анализ Х-инактивации у матери девочки показал её случайный характер. В данном случае, по-видимому, инактивирована немутантная хромосома Х, что объясняет тяжелую форму болезни у ребенка (суммарный показатель оценки тяжести фенотипа – 46 баллов). Суммируя полученные данные, следует заключить, что существуют корреляции типа и позиции мутации гена МЕСР2, а также особенности инактивации хромосомы Х с тяжестью течения RTT и экспрессивностью его отдельных признаков. Полученные корреляции генотип/фенотип помогают понять основы клинического полиморфизма RTT и предположить тяжесть течения болезни ребенка уже в раннем возрасте (табл. 25). Система прогнозирования тяжести состояния ребёнка с RTT должна основываться на исследовании мутаций гена MECP2 и знании о влиянии конкретных мутаций на тяжесть фенотипических проявлений, а также на определении особенностей инактивации хромосомы Х. При этом следует учитывать то, что сдвиг Х-инактивации против мутантной хромосомы Х может облегчать течение болезни, а сдвиг Х-инактивации против нормальной хромосомы Х может делать его более тяжёлым.

Система прогнозирования тяжести течения синдрома FRAXA также предложена нами. Анализ зависимости фенотипа индивидуумов из семей с синдромом FRAXA от наличия мутации/премутации гена FMR1 и особенностей инактивации хромосомы Х проведен в 27 семьях с данной патологией. Для этого сравнивались фенотипы двух групп детей:

1) мальчиков, у которых определена мутация гена FMR1 (27 пациентов),

2) мальчиков с недифференцированной умственной отсталостью, аутизмом и фенотипическими признаками, напоминающими синдром FRAXA, у которых определено нормальное число триплетных повторов в промоторе гена FMR1 (41 пациент).

Таблица 25

Прогнозирование тяжести течения синдрома Ретта на основе определения мутации гена MECP2 и анализа инактивации хромосомы Х

|

Генетические и эпигенетические факторы, определяющие тяжесть течения RTT |

Тяжёлое течение |

Легкое течение |

|

Тип и позиция мутации |

● Нонсенс мутации ● Мутации со сдвигом рамки считывания за исключением делеций на 3’-конце гена MECP2 |

● Миссенс мутации ● Делеции на 3’-конце гена MECP2 |

|

Рекуррентные мутации |

● R168X ● R255X ● R270X ● T158M |

● R106W ● R133C ● R294X ● R306C |

|

Особенности инактивации хромосомы Х |

● Равная инактивация хромосомы Х ● Преимущественная инактивация хромосомы Х с нормальным аллелем гена MECP2 |

● Преимущественная инактивация хромосомы Х с мутацией гена MECP2 |

Дети были обследованы с помощью ранговой шкалы, разработанной для количественной оценки степени тяжести клинических симптомов заболевания. Результаты суммарной оценки фенотипа детей по клинической шкале, данные о регрессе психического развития, случаях ранней менопаузы и синдрома тремора и атаксии у родственников I–II степеней родства представлены в табл. 26.

Таблица 26

Результаты клинического обследования больных с синдромом FRAXA и детей с недифференцированными формами умственной отсталости и аутизма, а также их родственников

|

№ индивидуума |

Возраст, лет |

Суммарная оценка по клинической шкале, баллы |

Регресс психического развития в анамнезе |

Кол-во случаев преждевременного нарушения функции яичников у родственников I–II степеней родства |

Кол-во случаев синдрома тремора и атаксии у родственников I–II степеней родства |

|

Дети с синдромом FRAXA, у которых определена полная мутация гена FMR1 |

|||||

|

1 |

7 |

49 |

– |

1 |

1 |

|

2 |

7 |

39 |

– |

0 |

0 |

|

3 |

10 |

38 |

– |

0 |

0 |

|

4 |

16 |

40 |

– |

1 |

0 |

|

5 |

11 |

32 |

– |

0 |

1 |

|

6 |

15 |

37 |

– |

0 |

0 |

|

7 |

14 |

36 |

– |

0 |

0 |

|

8 |

5 |

36 |

– |

0 |

0 |

|

9 |

15 |

24 |

– |

0 |

1 |

|

10 |

17 |

42 |

– |

1 |

0 |

|

11 |

12 |

37 |

– |

1 |

0 |

|

12 |

15 |

47 |

– |

0 |

1 |

|

13 |

17 |

36 |

– |

0 |

0 |

|

14 |

15 |

42 |

– |

1 |

0 |

|

15 |

10 |

45 |

– |

0 |

0 |

|

16 |

8 |

40 |

– |

0 |

1 |

|

17 |

11 |

43 |

– |

0 |

0 |

|

18 |

6 |

27 |

– |

0 |

0 |

|

19 |

8 |

40 |

– |

0 |

0 |

|

20 |

7,5 |

33 |

– |

1 |

1 |

|

21 |

14,5 |

39 |

– |

0 |

0 |

|

22 |

4,5 |

39 |

– |

0 |

0 |

|

23 |

9 |

41 |

– |

2 |

1 |

|

24 |

13 |

39 |

– |

0 |

0 |

|

25 |

6 |

47 |

– |

0 |

0 |

|

26 |

15 |

42 |

– |

1 |

0 |

|

27 |

9 |

37 |

– |

0 |

0 |

|

Дети с недифференцированными формами умственной отсталости и аутизма, у которых определено нормальное число CGG-повторов в гене FMR1 |

|||||

|

28 |

6 |

20,5 |

– |

0 |

0 |

|

29 |

6 |

21 |

– |

0 |

0 |

|

30 |

8 |

22 |

– |

0 |

0 |

|

31 |

5 |

15 |

– |

0 |

0 |

|

32 |

10 |

29,5 |

+ |

0 |

0 |

|

33 |

7 |

18 |

– |

0 |

0 |

|

34 |

9 |

25,5 |

+ |

0 |

0 |

|

35 |

5 |

28 |

– |

0 |

0 |

|

36 |

5 |

14 |

– |

0 |

0 |

|

37 |

8,5 |

21 |

– |

0 |

0 |

|

38 |

12 |

21,5 |

– |

0 |

0 |

|

39 |

4,5 |

20 |

– |

0 |

0 |

|

40 |

4 |

16 |

– |

0 |

0 |

|

41 |

9 |

27,5 |

+ |

0 |

0 |

|

42 |

10 |

24 |

– |

0 |

0 |

|

43 |

15 |

30,5 |

+ |

0 |

0 |

|

44 |

6 |

29 |

– |

0 |

0 |

|

45 |

13 |

33 |

– |

0 |

0 |

|

46 |

11 |

17 |

– |

0 |

0 |

|

47 |

7 |

34,5 |

+ |

0 |

0 |

|

48 |

16 |

15 |

– |

0 |

0 |

|

49 |

12 |

27 |

– |

0 |

0 |

|

50 |

6 |

17 |

– |

0 |

0 |

|

51 |

11 |

32 |

+ |

0 |

0 |

|

52 |

14 |

31 |

– |

0 |

0 |

|

53 |

5 |

16 |

– |

0 |

0 |

|

54 |

11 |

29 |

+ |

0 |

0 |

|

55 |

7 |

19 |

– |

0 |

0 |

|

56 |

16 |

26 |

– |

0 |

0 |

|

57 |

10 |

30 |

+ |

0 |

0 |

|

58 |

6 |

18 |

– |

0 |

0 |

|

59 |

11,5 |

24,5 |

– |

0 |

0 |

|

60 |

15 |

22 |

– |

0 |

0 |

|

61 |

12 |

29 |

– |

0 |

0 |

|

62 |

5 |

27,5 |

– |

0 |

0 |

|

63 |

8 |

31 |

+ |

0 |

0 |

|

64 |

13 |

34 |

+ |

0 |

0 |

|

65 |

10 |

16 |

– |

0 |

0 |

|

66 |

7,5 |

19 |

– |

0 |

0 |

|

67 |

12 |

28 |

+ |

0 |

0 |

|

68 |

13 |

26,5 |

– |

0 |

0 |

Анализ данных, представленных в табл. 26, показал, что суммарная балльная оценка по клинической шкале у детей с синдромом FRAXA была статистически достоверно выше, чем у больных с недифферецированными формами умственной отсталости (критерий Манна-Уитни, p < 0,001). Кроме того, в анамнезе у детей с синдромом FRAXA, в отличие от больных с недифференцированными формами умственной отсталости и аутизма, не встречалось регресса психического развития, а случаи преждевременного нарушения функции яичников у женщин наблюдались только в родословных детей с синдромом FRAXA. Для того чтобы определить, какие признаки (особенности фенотипа, течения заболевания) отличают больных с мутацией от детей без таковой

проведено сравнение экспрессивности клинических симптомов у данных групп индивидуумов с помощью непараметрического теста Манна-Уитни для двух независимых выборок (табл. 27). Определены статистически значимые различия между двумя группами детей по тяжести следующих признаков: зрительный и тактильный контакт, тахилалия (ускоренный темп речи), речевые персеверации и эхолалия, специфические стереотипные движения в виде «встряхивания кистей», комплекс лицевых микроаномалий (удлиненная форма лица, загнутый вниз кончик носа, крупные оттопыренные ушные раковины, выступающий лоб и подбородок), макроорхизм, аномалии соединительной ткани (гиперрастяжимость кожи, гиперподвижность суставов, плоскостопие) и увеличение окружности головы. Перечисленные признаки были в большей степени выражены у детей с синдромом FRAXA. Признаки, наблюдавшиеся у женщин-родственниц пробанда с мутациями и премутациями гена FMR1, представлены в табл. 28.

Таблица 27

Сравнение экспрессивности клинических признаков, выраженной в баллах, у детей с синдромом FRAXA (N = 27) и детей с недифференцированной умственной отсталостью и аутизмом (N = 41) с использованием непараметрического критерия Манна-Уитни

|

Признаки |

Количество детей, получивших оценку в баллах: |

p |

|||||||||||

|

синдром FRAXA (N = 27) |

недифференцированная умственная отсталость |

||||||||||||

|

0 |

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

0 |

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

||

|

контакт |

6 |

19 |

5 |

0 |

10 |

13 |

8 |

0 |

0,303 |

||||

|

зрительная реакция |

4 |

9 |

14 |

3 |

9 |

13 |

19 |

0 |

0,032* |

||||

|

тактильный контакт |

3 |

18 |

9 |

16 |

23 |

2 |

0,014* |

||||||

|

невербальное общение |

1 |

18 |

8 |

3 |

3 |

22 |

16 |

0 |

0,561 |

||||

|

экспрессивная речь |

0 |

17 |

8 |

3 |

1 |

1 |

8 |

16 |

14 |

3 |

0 |

0,470 |

|

|

умение использовать |

5 |

12 |

7 |

1 |

14 |

14 |

7 |

6 |

0,375 |

||||

|

ускоренный темп речи |

5 |

9 |

11 |

27 |

6 |

3 |

< 0,001*** |

||||||

|

аграмматизмы, речевые персеверации и эхолалия (исключены дети без речи) |

1 |

2 |

8 |

14 |

14 |

22 |

0 |

0 |

0,008** |

||||

|

гипотония мышц |

2 |

21 |

6 |

1 |

11 |

27 |

3 |

0 |

0,056 |

||||

|

комплекс |

0 |

1 |

2 |

3 |

9 |

15 |

0 |

3 |

17 |

14 |

5 |

2 |

< 0,001*** |

|

макроорхизм |

3 |

6 |

18 |

25 |

12 |

4 |

< 0,001*** |

||||||

|

гиперрастяжимость кожи |

4 |

20 |

6 |

17 |

21 |

3 |

0,009** |

||||||

|

гиперподвижность |

3 |

3 |

5 |

8 |

11 |

9 |

8 |

6 |

7 |

11 |

0,425 |

||

|

плоскостопие |

6 |

12 |

12 |

13 |

18 |

10 |

0,031* |

||||||

|

нарушения осанки |

11 |

13 |

6 |

28 |

10 |

3 |

0,006** |

||||||

|

длина тела |

15 |

5 |

1 |

9 |

27 |

9 |

3 |

2 |

0,059 |

||||

|

окружность головы |

16 |

10 |

2 |

2 |

31 |

8 |

2 |

0 |

0,024* |

||||

Примечания: *p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001.

Таблица 28

Клинические признаки, количество триплетных повторов в промоторе гена FMR1

и особенности инактивации хромосомы Х у родственниц пробандов с синдромом FRAXA

|

№ семьи |

Родство по отношению к пробанду |

Возраст, лет |

Патологические признаки |

Число CGG-повторов в гене FMR1 |

Х-инактивация |

% клеток с активной хромосомой Х, несущей аллель гена FMR1 c экспансией CGG-повторов |

|

1 |

Мать |

36 |

Нет нарушений |

125 |

99:1 |

1 |

|

Сестра |

5 |

Нет нарушений |

> 200 |

5:95 |

5 |

|

|

2 |

Мать |

38 |

Нет нарушений |

88 |

18: 82 |

18 |

|

Сестра |

14 |

Легкая умственная отсталость, гиперподвижность суставов и повышенная растяжимость кожи, удлиненное лицо, большие оттопыренные ушные раковины |

> 200 |

80:20 |

80 |

|

|

3 |

Сестра |

32 |

Нарушение обучения |

> 200 |

63:37 |

37 |

|

4 |

Сестра |

40 |

Нарушение памяти |

> 200 |

35:65 |

35 |

|

5 |

Двоюродная сестра по линии матери |

6 |

Умственная отсталость, небольшая гиперподвижнсть суставов, большие оттопыренные ушные раковины, выступающий лоб |

> 200 |

39:61 |

61 |

|

Тетя по линии матери |

28 |

Нет нарушений |

90 |

75:25 |

25 |

|

|

Мать |

33 |

Нарушение обучения, дисфункция яичников |

91 |

61:39 |

39 |

|

|

6 |

Бабушка по линии матери |

66 |

Менопауза с 35 лет |

70 |

23:77 |

23 |

|

Мать |

39 |

Дисфункция яичников с 30 летнего возраста |

101 |

60:40 |

40 |

|

|

7 |

Мать |

- |

Умерла в 42 года от рака шейки матки, в детстве выраженные нарушения в обучении |

– |

– |

– |

|

Бабушка по линии матери |

70 |

Оперирована по поводу опухоли яичников |

72 |

18:82 |

18 |

|

|

8 |

Мать |

26 |

Нарушение памяти и внимания, тревожность |

62 |

68:32 |

68 |

|

9 |

Мать |

45 |

Оперирована по поводу миомы матки |

75 |

19:81 |

19 |

|

10 |

Мать |

40 |

Крупные ушные раковины |

119 |

19:81 |

19 |

|

11 |

Мать |

52 |

Менопауза с 38 лет |

79 |

31:69 |

31 |

|

12 |

Мать |

30 |

Дисфункция яичников |

117 |

21:79 |

21 |

|

13 |

Мать |

29 |

Нарушения обучения |

80 |

31:69 |

31 |

|

14 |

Мать |

30 |

Нет нарушений |

89 |

8:92 |

8 |

Когнитивные нарушения выявлялись у родственниц-гетерозигот по полной мутации гена FMR1 (у родных и двоюродных сестер). Нарушения интеллекта у индивидуумов женского пола имели более лёгкую степень выраженности, чем у мальчиков с мутацией данного гена: обнаружены нарушения памяти и обучения, лёгкая и умеренная умственная отсталость, задержка психомоторного развития. У этих сестер когнитивные нарушения сочетались с микроаномалиями и соединительно-тканными нарушениями, характерными для синдрома FRAXA, что дало основание предположить у них диагноз данного заболевания. Нами обследованы 23 женщины с премутацией гена FMR1. Отсутствие клинических признаков наблюдалось у восьми из 23-х женщин. Пять женщин имели различные когнитивные расстройства: снижение памяти (2 пациентки), способности к обучению (2 пациентки) и пограничный с умственной отсталостью интеллект (1 пациентка), у 3-х из них когнитивные нарушения сочетались с аномалиями поведения: тревожными расстройствами (2 пациентки) и отсутствием чувства дистанции в общении (1 пациентка). У одной из матерей помимо нарушений интеллекта и поведения периодически наблюдался тремор головы, что указывало на развитие у неё синдрома тремора и атаксии, характерного для индивидуумов с премутацией гена FMR1. Для гетерозигот по премутации гена FMR1 были характерны гинекологические заболевания, которые не встречались у женщин с полными мутациями. Степень выраженности когнитивных нарушений была выше при полной мутации данного гена. Микроаномалии, характерные для синдрома FRAXA, выявлялись как при полной мутации, так и при премутации гена FMR1. Следует упомянуть также о единственном наблюдавшемся нами мужчине с премутацией гена FMR1 (дед пробанда по линии матери из семьи 14), у которого в возрасте 56 лет наблюдались выраженные признаки синдрома тремора и атаксии (FXTAS). Связь раннего наступления менопаузы и развития синдрома тремора и атаксии с премутацией гена FMR1 подчёркивалась ранее многими авторами [Bodega et al., 2006; Bourgeois et al., 2009]. Отмеченное нами наличие опухолей репродуктивных органов у женщин с премутацией было определено в единичных зарубежных исследованиях и требует дальнейшего накопления фактов [Allen et al., 2007]. Полученные данные об отсутствии гинекологической патологии у носительниц полной мутации подтверждают результаты, опубликованные ранее другими исследователями [Sherman et al., 2005].

Исследования инактивации хромосомы Х проведены у 19 индивидуумов женского пола – гетерозигот по мутациям и премутациям

гена FMR1 из семей мальчиков с синдромом FRAXA. Анализ результатов показал, что чем выше был процент клеток с активной хромосомой Х с полной мутацией, тем более выражены были когнитивные нарушения у женщин. Похожие на наши данные о влиянии особенностей инактивации хромосомы Х на тяжесть нарушений интеллекта у гетерозигот с мутацией гена FMR1 получены ранее другими исследователями [De Vries et al.,1997; Berry-Kravis et al., 2005]. Среди женщин с премутацией корреляций между процентом клеток с активной хромосомой Х с премутацией и клиническими проявлениями проследить не удалось. Это могло быть связано с тем, что особенности Х-инактивации в клетках крови и других органов могут не совпадать. Кроме того, возраст более половины женщин был менее 40 лет, когда могут еще отсутствовать признаки преждевременного нарушения функции яичников или синдрома тремора и атаксии, связанных с премутацией гена FMR1, так как эти заболевания проявляются в более позднем возрасте. Однако отдельными авторами, наблюдавшими женщин – носительниц премутации гена FMR1 в возрасте старше 40 лет, также обсуждалось отсутствие связи между величиной и направлением сдвига Х-инактивации и риском раннего наступления менопаузы [Spath et al., 2010]. Поскольку в работе выявлена зависимость фенотипа индивидуумов от наличия мутации/премутации гена FMR1 и особенностей инактивации хромосомы Х, то эти данные можно использовать для прогнозирования течения болезни (табл. 29).

Таблица 29

Фенотип на основе определения числа CGG-повторов в гене FMR1 и анализа инактивации хромосомы Х

|

Генетические и эпигенетические факторы, определяющие фенотип |

Фенотип индивидуумов мужского пола |

Фенотип индивидуумов |

|

Число CGG-повторов в гене FMR1 от 55 до 200 |

– Когнитивные нарушения и нарушения поведения – Повышен риск развития синдрома FXTAS (тремора и атаксии) |

Когнитивные нарушения и нарушения поведения. Повышен риск развития: – дисфункции яичников, – синдрома POF (менопауза до 40-летнего возраста), – опухолей женских половых органов, – синдрома FXTAS |

|

Число CGG-повторов в гене FMR1 более 200 |

– Синдром умственной отсталости, сцепленной с ломкой хромосомой Х |

– Синдром умственной отсталости, сцепленной с ломкой хромосомой Х – Асимптоматическое носительство мутации |

|

Особенности инактивации хромосомы Х |

– |

Снижение интеллекта у женщин с полной мутацией гена FMR1 пропорционально проценту клеток с активной мутантной хромосомой Х |

Необходимо учитывать, что полная мутация у мальчиков-гемизигот ведёт к клиническим проявлениям синдрома FRAXA, в то время как у гетерозигот по полной мутации гена FMR1 на тяжесть клинических проявлений значительное влияние оказывают особенности инактивации хромосомы Х. При наличии премутации гена FMR1 существует риск возникновения с возрастом синдрома преждевременного прекращения активности яичников и синдрома тремора и атаксии. У индивидуумов с премутацией следует ожидать развития когнитивных расстройств и нарушений поведения лёгкой степени, а также дисфункции яичников и новообразований женских половых органов в молодом возрасте. Носители премутаций должны составлять группу риска по указанным нарушениям, в которой рекомендуется проводить профилактические мероприятия.