Научная электронная библиотека

Монографии, изданные в издательстве Российской Академии Естествознания

3.3. Петрология и геохимия шошонитовых гранитоидов

Как отмечено в предыдущем разделе, гранитоиды шошонитовой серии присутствуют совместно с гранитоидами I-типа на объектах комплексных, долго формировавшихся золоторудных месторождений типа Мурунтау. Однако шошонитовая серия гранитоидов может принимать участие и в формировании самостоятельных типов золото-содержащих месторождений. Примером таких шошонитовых гранитоидов являются сложные габбро-монцонит-сиенитовые комплексы, пространственно и парагенетически с которыми связаны железорудные месторождения скарнового типа с промышленными концентрациями золота (месторождения Казское, Леспромхозное, Майское и другие в Горной Шории).

Интрузивно связанная золоторудная система месторождения Шилайт Доум на Юконе (Канада) приурочена к постколлизионному шошонитовому магматизму (клинопироксенсодержащие монцограниты, сопровождаемые дайками известково-щелочных лейкоминетт, кварцевых монцонитов, кварцевых монцодиоритов, гранодиоритов и спессартитов) (Mair, Farmer, Groves, Hart, Goldfarb, 2011). Интрузивные породы имеют высокие значения радиогенного стронция (первичные 87Sr/86Sr варьируют от 0,711 до 0,714), отношения изотопов свинца составляют 206Pb/204Pb от 19,2 до 19,7 и негативные первичные значения неодима от (-8,06) до (-11,26). Концентрации основных петрогенных элементов, рассеянных элементов, радиогенных изотопов и минералогические данные подтверждают, что фельзические до средних (промежуточных) по составу пород были производными из мафического полевошпатового источника литосферной мантии с участием процессов фракционной кристаллизации и небольшой ассимиляции метаосадочного корового материала.

Золото-черносланцевое месторождение Кумтор (Киргизстан) по данным Р. Дженчураевой в формировании оруденения главную роль сыграли гранитоидные массы, которые обеспечили тепло и благоприятные термостатические условия концентрации рудных компонентов скрытый плутон мультистадийной интрузивной серии шошонитового типа, продуктивной на Au–Bi–W минерализацию [Djenshuraeva, 2006].

Бамское жильное золоторудное месторождение связано с силлоподобной интрузией кварцевых сиенитов и кварцевых сиенит-порфиров, образующих вулкано-плутоническое поднятие. К центральной части вулкано-плутонической структуры приурочена небольшая интрузия монцодиорит-порфиров раннемелового возраста [Степанов, 2001]. Все породы относятся к шошонитовой серии. Широким развитием также пользуются дайки такого же возраста: кварцевых монцодиоритов, диоритовых порфиритов, гранит-порфиров, гранодиорит-порфиров, лампрофиров (керсантитов и спессартитов). Главная интрузивная фаза сиенит-порфиров сложена вкрапленниками полевых шпатов, кварца, биотита и роговой обманки на фоне микропойкилитовой или микрогранитной основной ткани. Гипсометрически ниже они сменяются кварцевыми сиенитами с микропегматитовой структурой. Породы интрузии низкотитанистые и высокоглинозёмистые с натриевой специализацией щелочей

(Na2O/K2O = 1,1 – 1,4). Абсолютный возраст пород определённый U-Pb метородом по апатитам, составляет 101 ± 4 млн. лет. [Неймарк и др., 1996].

К числу интрузивов шошонитововго типа относится Леспромхозный массив, расположенный в верховьях ключа Восточный Леспромхозный. Предшественники, изучавшие этот массив, включали его в различные комплексы, или выделяли в качестве самостоятельного.

Морфологически массив представляет собой дайкообразное тело широтного простирания длиной до 1,5 км и шириной до 100 м. Массив приурочен к разлому в ядре антиклинальной складки, сложенной доломитами венда, песчаниками ордовика и туфами кислого состава. Леспромхозный массив сопровождается дайками шошонитвой типа – спессартитов, керсантитов, что характерно для шошонитовых серий. Из пострудных даек отмечены сиенит-порфиры, эссексит-долериты и лабрадоровые порфириты. В составе массива выделяются монцогаббро, монцониты и сиениты. С массивом связано скарново-магнетитовое Леспромхозное месторождение. По данным В.М. Клярковского [Клярковский, 1972] возраст флогопита из сфалерит-магнетитовых руд Леспомхозного месторождения составляет 396 млн. лет.

Монцогаббро (10 %) сложены плагиоклазом (50-70 %), варьирующим по составу от лабрадора № 50-60 до битовнита № 75-80. Он образует короткопризматические индивиды, местами слабозональные. Клинопироксен (10-30 %) идиоморфен, образует призмочки, редко неправильные зёрна. По оптическим показателям диагностируется салит-авгитом (Ng = 1,705-1,715; Np = 1,680-1,694; 2V = 50-53°; cNg = 41-43°). В большинстве случаев он свежий и лишь местами замещается по периферии зёрен бурой роговой обманкой и листочками биотита. Ромбический пироксен уступает по распространённости клинопироксену. Диагностируется гиперстеном (Ng = 1,704-1,717;

Np = 1,685-1,704; –2V = 52-65°; cNg = 0-5°). Амфибол представлен бурой роговой обманкой. Калиевый полевой шпат редок (не более 5 %). Он ксеноморфен и нередко корродирует все минералы. Биотит (1-15 %) образует чешуйки и агрегаты листочков, нередко замещается хлоритом, эпидотом, лейкоксеном.

Монцониты обычно встречаются в эндоконтакте массива. Они сложены плагиоклазом, пироксеном, калиевым полевым шпатом, биотитом. Имеют отчётливую монцонитовую структуру. Из акцессориев отмечены сфен, магнетит, апатит.

Преобладающими являются сиениты. Это розовато-серые породы, состоящие из калиевого полевого шпата (55-65 %), плагиоклаза (15-25 %), роговой обманки(10-15 %), пироксена и биотита. Акцессории включают сфен, апатит, магнетит, редко – циркон. Калиевый полевой шпат представлен микроклин-пертитом прожилково-пятнистого типа (Np = 1,519; –2V = 84°; Nm+(001 = 11-15°, Ng + (001) = 78-84°; Np + (001) = 79-82°). Пироксен диагностируется салит-авгитом (Ng = 1,704-1,705; Np = 1,684-1,686; CNg = 44°, 2V = 55°, f (железистсость) = 20 %). Амфибол представлен густо окрашенной буровато-зелёной иногда с голубоватым оттенком роговой обманкой (Ng = 1,698; Np = 1,683; CNg = 14-17°, –2V = 80°, f = 58-60 %). Она, как правило, ксеноморфна с корродированными краями. Структура сиенитов чаще всего аллотриоморфнозернистая с элементами монцонитовой. Текстура нередко такситовая из-за сильно варьирующих размеров зёрен калиевого полевого шпата и неравномерного распределения его и темноцветных минералов.

Химический состав породных типов массива сведен в табл. 20. По сумме признаков все породы Леспромхозного массива следует относить к шошонитовой серии: резкое преобладание калия над натрием, высокие содержания Ba, Sr, высокие нормированные отношения La/YbN, колебания которых составляют от 2,5 до 12,3, высокая сумма щелочей K2O + Na2O (более > 8 %).

Таблица 20

Представительные анализы породных типов Леспромхозного массива

(оксиды – масс. %, элементы – г/т)

|

Оксиды и элементы |

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

|

SiO2 |

46,9 |

52,15 |

54,35 |

55,21 |

56,08 |

57,11 |

58,01 |

|

TiO2 |

0,92 |

0,55 |

0,36 |

0,38 |

0,29 |

0,29 |

0,38 |

|

Al2O3 |

16,2 |

18,9 |

18,83 |

18,5 |

17,09 |

17,22 |

18,37 |

|

Fe2O3 |

0,92 |

1,8 |

2,4 |

1,61 |

1,64 |

1,8 |

1,05 |

|

FeO |

8,72 |

6,0 |

3,18 |

4,49 |

3,63 |

4,01 |

3,3 |

|

MnO |

0,24 |

0,20 |

0,13 |

0,11 |

0,14 |

0,11 |

0,14 |

|

MgO |

5,05 |

2,8 |

1,4 |

2,0 |

0,83 |

1,03 |

1,9 |

|

CaO |

10,25 |

7,0 |

5,5 |

4,21 |

3,2 |

3,55 |

3,02 |

|

Na2O |

2,56 |

3,64 |

1,9 |

2,79 |

1,7 |

2,28 |

5,02 |

|

K2O |

3,12 |

4,2 |

8,73 |

7,62 |

10,94 |

9,7 |

7,33 |

|

P2O5 |

0,47 |

0,22 |

0,2 |

0,2 |

0,25 |

0,12 |

0,11 |

|

Сумма |

99,3 |

99,4 |

99,8 |

99,0 |

99,5 |

99,4 |

99,97 |

|

Cr |

47 |

35 |

30 |

32 |

30 |

60 |

55 |

|

V |

165 |

150 |

100 |

75 |

70 |

80 |

65 |

|

Ni |

24 |

22 |

18 |

12 |

5 |

4 |

5 |

|

Co |

23 |

21 |

12 |

10 |

8 |

10 |

9 |

|

Cu |

52 |

50 |

35 |

34 |

50 |

55 |

50 |

|

Zn |

95 |

84 |

80 |

90 |

100 |

115 |

100 |

|

Pb |

11 |

10 |

20 |

35 |

25 |

28 |

30 |

|

Ag |

0,07 |

0,06 |

0,2 |

0,25 |

0,2 |

0,25 |

0,25 |

|

Sn |

3 |

4 |

6 |

6 |

8 |

9 |

10 |

|

Mo |

3 |

3 |

4 |

8 |

4 |

4,5 |

5,0 |

|

Be |

1,4 |

1,2 |

1,3 |

1,2 |

1,3 |

1,2 |

1,5 |

|

Zr |

145 |

150 |

130 |

125 |

115 |

100 |

120 |

|

Hf |

4,8 |

4,7 |

5,0 |

5,5 |

12,6 |

12,8 |

13,0 |

|

Nb |

4,2 |

4,3 |

4,5 |

4,5 |

4,8 |

4,4 |

4,5 |

|

Ta |

0,4 |

0,5 |

0,6 |

0,7 |

0,9 |

1,0 |

1,1 |

|

Sr |

475 |

503 |

620 |

650 |

700 |

750 |

800 |

|

Rb |

95 |

100 |

120 |

140 |

145 |

165 |

170 |

|

Ba |

487 |

507 |

755 |

750 |

1750 |

1800 |

1870 |

|

Ga |

14 |

13 |

11 |

10 |

12 |

11 |

10 |

|

P |

1500 |

1400 |

950 |

940 |

800 |

800 |

850 |

|

Ge |

1,1 |

1,2 |

0,5 |

0,5 |

0,4 |

0,4 |

0,3 |

|

Li |

11 |

12 |

10 |

10 |

11 |

12 |

14 |

|

Sc |

17 |

20 |

10 |

10 |

11 |

12 |

12 |

|

Y |

14 |

15 |

10 |

9 |

6 |

7 |

6 |

|

La |

14 |

16 |

17 |

20 |

46 |

50 |

53 |

|

Ce |

42 |

44 |

45 |

48 |

58 |

65 |

70 |

|

Pr |

8,5 |

9,0 |

9,3 |

9,5 |

15 |

17 |

20 |

|

Nd |

21 |

22 |

20 |

26 |

30 |

35 |

41 |

|

Sm |

6,8 |

6,6 |

6,5 |

6,7 |

6,8 |

7,0 |

7,1 |

|

Eu |

1,71 |

1,67 |

1,65 |

1,6 |

1,4 |

1,3 |

1,2 |

|

Gd |

6,9 |

6,6 |

6,6 |

6,5 |

6,1 |

6,0 |

6,0 |

|

Tb |

1,2 |

1,1 |

1,2 |

1,1 |

0,94 |

0,92 |

0,91 |

|

Dy |

5,5 |

5,3 |

5,2 |

5,0 |

4,0 |

4,5 |

4,2 |

|

Ho |

1,3 |

1,4 |

1,3 |

1,4 |

1,2 |

1,1 |

1,0 |

|

Er |

1,1 |

1,2 |

1,1 |

1,2 |

1,1 |

1,0 |

1,0 |

|

Tm |

0,7 |

0,6 |

0,6 |

0,8 |

0,4 |

0,5 |

0,4 |

|

Yb |

3,6 |

3,4 |

3,3 |

3,4 |

2,8 |

3,0 |

2,8 |

|

Lu |

0,7 |

0,6 |

0,7 |

0,8 |

0,4 |

0,5 |

0,4 |

|

La/YbN |

2,5 |

3,11 |

3,4 |

3,9 |

10,9 |

11,0 |

12,3 |

Примечание. Анализы (силикатный анализ на главные компоненты, методы ICP-MS и ICP-AES – на остальные элементы) выполнены в Лаборатории ИМГРЭ (г. Москва); 1, 2 – монцогаббро; 3, 4 – монцониты; 5, 6, 7 – сиениты.

Для монцонитов и сиенитов наблюдается многократное против кларка накопление Co, Cu, Ag, Sn, Mo, Hf. О сильном дифференцированном распределении редкоземельных элементов в этих же породах свидетельствуют повышенные нормированные отношения La/YbN, колеблющиеся от 3,4 до 12,3 (табл. 20).

На классификационной диаграмме (рис. 29) породы Леспромхозного массива локализуются в поле шошонитовой серии, занимая поля абсарокита, банакита, шошонита. Именно по этой причине нет оснований включать Леспрмхозный массив в состав тельбесского комплекса, как это предложено В.Л. Хомичёвым [Хомичёв, Кужельный и др., 1997], а выделять его из тельбесского в самостоятельный комплекс.

Рис. 29. Диаграмма K2O–SiO2 по [Pecerillo, Taylor, 1976] для пород Леспромхозного массива. Поля пород: 1 – абсарокит; 2 – шошонит; 3 – банакит; 4 – высоко-К базальт;

5 – высоко-К андезибазальт; 6 – высоко-калиевый андезит; 7 – высоко-К дацит

по [Pecerillo, Taylor, 1976]. Серии пород: I – толеитовая; II – известково-щелочная;

III – высококалиевая известково-щелочная; IV – шошoнитовая.

Породы Леспромхозного массива: 1 – монцогаббро, 2 – монцониты, 3 – сиениты

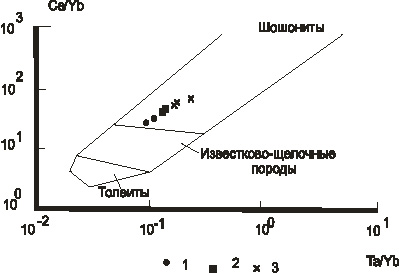

На диаграмме Ce/Yb – Ta/Yb все фигуративные точки пород также локализуются в поле шошонитовой серии (рис. 30).

В распределении редкоземельных элементов в породных типах массива выявлен тетрадный эффект фракционирования лантаноидов, относящийся к М-типу. Характерно, что тетрадный эффект выявлен не в более эволюционированных сиенитах, а в монцогаббро и монцонитах более ранних фаз, что является необычным фактом. Значения тетрадного эффекта фракционирования и некоторые показательные соотношения элементов приведены в табл. 2.

Рис. 30. Диаграмма Ce/Yb – Ta/Yb для шошонитовой серии пород Леспромхозного массива. Поля пород выделены по [Pearce, 1982]. Остальные условные обозначения как на рис. 29

Как видно из приведенных данных тетрадный эффект в монцогаббро и монцонитах варьирует от 1,13 до 1,25, превышающий пороговое значение 1,1, указывающее на М-тип тетрадного эффекта. Сравнение некоторых соотношений элементов с таковыми в хондрите показало, что фракционирование в породах произошло , не только в составе редких земель, но и в таких соотношениях, как Y/Ho, Eu/Eu*, Zr/Hf, которые значительно меньше чем в хондрите (табл. 21). А отношения La/Lu и Sr/Eu намного выше, чем в хондрите.

Таблица 21

Отношения химических элементов и значения тетрадного эффекта фракционирования РЗЭ в породных типах Леспромхозного массива

|

Отношения элементов и значения тетрадного эффекта |

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

Хондрит |

|

Y/Ho |

11,0 |

10,7 |

7,7 |

6,4 |

5,0 |

6,4 |

6,0 |

29,0 |

|

Eu/Eu* |

0,055 |

0,056 |

0,056 |

0,053 |

0,047 |

0,044 |

0,04 |

0,32 |

|

La/Lu |

20,0 |

26,7 |

24,3 |

25,0 |

115,0 |

100,0 |

132,5 |

0,975 |

|

Zr/Hf |

30,2 |

31,9 |

26,0 |

22,7 |

9,1 |

7,8 |

9,2 |

36,0 |

|

Sr/Eu |

279,5 |

301,2 |

375,7 |

406,2 |

500,0 |

576.9 |

666,7 |

100,5 |

|

TE1,3 |

1,24 |

1,18 |

1,25 |

1,13 |

0,95 |

0,99 |

1,01 |

- |

Примечание. ТЕ1,3 – тетрадный эффект фракционирования РЗЭ по В. Ирбер [Irber, 1999]. Eu* = (SmN + GdN)/2. Значения РЗЭ нормированы по хондриту по [Anders, Greevesse, 1989]. 1, 2 – монцогаббро; 3, 4 – монцониты; 5, 6,7 – сиениты.

Таким образом, в Горной Шории имеются шошонитовые гранитоиды, примером которых является Леспромхозный массив, сложенный щелочными монцогаббро, монцонитами, сиенитами, которые резко отличаются от известково-щелочных пород тельбесского комплекса, в состав которого ранее включались шошонитовые гранитоиды региона. Породы Леспромхозного массива (монцогаббро и монцониты) проявляют тетрадный эффект фракционирования редкоземельных элементов, что играет важную роль в переносе металлов во флюидах. Флюидный режим формирования породных типов шошонитовой серии имел аномальные параметры по фугитивностям, парциальным давлениям кислорода, воды, углекислоты. Важную роль в генерации и магматитов и связанного сними оруденения комплексы фтора во флюидах (концентрации плавиковой кислоты во флюидах были довольно высокими).

Шошонитовые вулканогенные и субвулканические образования нередко формируют эпитермальные золото-серебряные месторождения. К таким объектам проявления вулканитов и субвулканических даек шошонитовой серии относится месторождение Сурич Новофирсовского рудного узла в Горном Алтае, где золото-серебряное оруденение тесно пространтсвенно связано с шошонитовой серией.

Новофирсовский рудный узел расположен в предгорьях Западного Алтая в водораздельной части р. Чарыш и ее левого притока р. Локтевка. В тектоническом плане он размещается в раннепалеозойской Чарышской зоне карбонатно-терригенной седиментации вблизи Северо-Восточной зоны смятия – тектонической границы с Рудно-Алтайской вулканической зоной. Рудный узел приурочен к девонской Новофирсовско-Акимовской вулкано-тектонической структуре Курьинского вулканического ареала. Фундамент структуры сложен ранне-среднеордовикской песчано-конгломератовой нижнеануйской (O1–2na) и средне-позднеордовикской терригенно-карбонатной верхнеануйской (O2–3va) сериями, раннесилурийскими терригенно-карбонатными громатухинской серией (S1gr) и существенно карбонатной чагырской свитой (S1cg), силурийско-раннедевонской кремнисто-терригенной толщей (S1–D1jt). Основание Новофирсовско-Акимовской вулкано-тектонической структуры представлено несогласно залегающими на подстилающих породах карбонатно-терригенными отложениями раннего девона камышенской (D1km) и барагашской (D1br) свит.

Вулканогенные и вулканогенно-терригенные отложения куяганской свиты

(D2-3k) насы-щены субвулканическими телами, которые образуют следующую последовательность внедрения:

1) экструзивно-жерловые массивы риолитов и риодацитов;

2) субвулканические тела кварцевых диорит-порфиритов и андезитов силло-, лакколито- и дайкообразной формы;

3) экструзивно-жерловые массивы, дайки и дайкообразные тела риодацитов, дацитов, риолитов, трахириолитов и ультракалиевых риолитов.

С куяганским вулканогенным комплексом пространственно и парагенетически связано золото-серебряное и полиметаллическое оруденение.

Риолит-порфир содержит 25-30 % вкрапленников: кварца – 10 %, олигоклаза (№ 10-15) – 10 %, микроклина со слабо выраженной двойниковой решеткой и микроблоковым строением. Основная масса состоит из мельчайшего (0,005-0,03 мм) агрегата кварца и калишпата с примесью частично хлоритизированного биотита (2-3 %), серицита и мусковита (2-3 %), эпидота – 1 %. Редкие зёрна сульфидов иногда составляют 0,5 % по объёму породы.

Кварцевый диорит-порфирит содержит вкрапленники (40 %) размером 0,2-0,8 мм,

представленные зональным лабрадором (№55) – 25 %, наполовину серпентинизированным гиперстеном (10 %), авгитом (5-6 %). Основная масса микропойкилитовая, содержит выделения кварца размером 0,5 мм, насыщенные многочисленными микролитами (0,01-0,03 мм) лабрадора (№ 55).

Трахириолит-порфир. Вкрапленники (25 %) размером 0,4-1,0 мм представлены кварцем (10 %), с извилистыми границами и калишпатом (15 %): слабо решетчатым микроклином с микроблоковым строением. Основная ткань породы резко такситовая: неравномернозернистый (0,01 мм) агрегат кварца и калишпата примерно в равных пропорциях с отдельными более крупными выделениями (размером до 0,1 мм) кварца – в виде отдельных зерен и мономинеральных агрегатов и гломеропорфировых скоплений по 7-15 зерен. Окисленный пирит – 1 %, монтмориллонит < 1 %, хлорит, гидрослюда. Порода аргиллизирована.

Щелочные гранит-порфиры субвулканические содержат до 30 % вкрапленников кварца и калиевого полевого шпата размерами 05-1 мм. Местами среди вкрапленников присутствует биотит. Основная ткань породы микрогранитная с размерами зёрен слагающих минералов (кварца, калиевого полевогог шпата, редких листочков биотита) от 0,1 до 0,3 мм. Акцессориии представлены пиритом, редко ильменитом. Химический состав вулканитов и субвулканических тел представлен в табл. 22.

Таблица 22

Хиический состав субвулканических и эффузивных

пород Новофирсовского рудного поля

|

Оксиды – в %, |

Номера проб |

||||||

|

Г-32 |

Г-25 |

Г-29 |

Г-34 |

Г-35 |

Г-36 |

Г-39 |

|

|

SiO2 |

58,41 |

72,1 |

75,04 |

73,72 |

74,70 |

72,8 |

75,10 |

|

TiO2 |

0,67 |

0,13 |

0,07 |

0,10 |

0,09 |

0,12 |

0,06 |

|

Al2O3 |

15,8 |

14,1 |

13,1 |

12,4 |

11,4 |

14,18 |

13,12 |

|

Fe2O3t |

7,94 |

1,23 |

1,16 |

2,26 |

2,25 |

1,20 |

1,13 |

|

MnO |

0,27 |

0,04 |

0,03 |

0,23 |

0,24 |

0,04 |

0,03 |

|

MgO |

3,52 |

0,56 |

0,10 |

1,84 |

1,83 |

0,53 |

0,11 |

|

CaO |

7,35 |

0,26 |

0,11 |

0,11 |

0,02 |

0,24 |

0,11 |

|

Na2O |

2,16 |

2,85 |

1,72 |

0,94 |

0,07 |

2,83 |

1,85 |

|

K2O |

1,81 |

7,54 |

7,52 |

7,72 |

8,02 |

7,58 |

7,60 |

|

P2O5 |

0,12 |

0,13 |

0,04 |

0,06 |

0,025 |

0,12 |

0,04 |

|

П.п.п. |

2,15 |

0,77 |

0,75 |

1,24 |

1,24 |

0,67 |

0,75 |

|

Сумма |

100,2 |

99,71 |

99,89 |

99,89 |

99,89 |

99,81 |

99,97 |

|

Сr |

24 |

11 |

9 |

8 |

8 |

9 |

7 |

|

Ni |

18 |

10 |

8 |

8 |

7 |

7 |

6 |

|

Cu |

104 |

15,2 |

11,2 |

6,86 |

6,86 |

16,2 |

10,2 |

|

Pb |

11,5 |

13,4 |

12,3 |

72,4 |

72,4 |

14,4 |

11,3 |

|

Zn |

82,9 |

67,9 |

69,3 |

285 |

285 |

68,9 |

63,3 |

|

Co |

27,6 |

0,98 |

0,5 |

2,63 |

2,63 |

0,96 |

0,4 |

|

Li |

30,8 |

7,32 |

3,18 |

19,6 |

19,6 |

7,35 |

3,28 |

|

Rb |

42,9 |

155 |

141 |

160 |

160 |

157 |

145 |

|

Cs |

2,96 |

3,6 |

2,31 |

1,49 |

1,49 |

3,7 |

2,37 |

|

Ba |

273 |

780 |

1280 |

765 |

765 |

782 |

980 |

|

Sr |

222 |

123 |

108 |

50,5 |

50,5 |

122 |

110 |

|

Mo |

0,61 |

1,5 |

1,77 |

0,3 |

0,3 |

1,5 |

1,79 |

|

W |

0,52 |

0,78 |

0,41 |

0,88 |

0,88 |

0,81 |

0,45 |

|

Nb |

6,49 |

13,6 |

12,7 |

11,9 |

11,9 |

13,7 |

12,7 |

|

Ta |

0,48 |

2,5 |

1,13 |

1,37 |

1,37 |

2,6 |

1,15 |

|

Zr |

106 |

98 |

69,7 |

69,1 |

69,1 |

99 |

70,7 |

|

Hf |

3,03 |

3,7 |

2,95 |

3,01 |

3,01 |

3,6 |

2,96 |

|

Y |

17,7 |

26,5 |

20,9 |

24,1 |

24,1 |

26,7 |

21,3 |

|

U |

1,4 |

3,2 |

3,19 |

3,71 |

3,71 |

3,1 |

3,21 |

|

Th |

4,41 |

8,4 |

8,17 |

12,6 |

12,6 |

8,5 |

8,21 |

|

La |

15,6 |

53,1 |

17,4 |

23,4 |

23,4 |

53,3 |

17,6 |

|

Ce |

32,4 |

70,2 |

35,9 |

47,1 |

47,1 |

70,4 |

36,1 |

|

Pr |

3,49 |

20,1 |

4,2 |

4,91 |

4,91 |

20,0 |

4,3 |

|

Nd |

13,7 |

41,1 |

16,3 |

17,9 |

17,9 |

41,2 |

16,2 |

|

Sm |

2,98 |

7,2 |

3,64 |

3,36 |

3,36 |

7,1 |

3,63 |

|

Eu |

0,9 |

1,1 |

0,65 |

0,43 |

0,43 |

1,0 |

0,63 |

|

Gd |

2,62 |

6,0 |

3,13 |

3,15 |

3,15 |

6,0 |

3,13 |

|

Tb |

0,5 |

0,91 |

0,58 |

0,5 |

0,5 |

0,90 |

0,58 |

|

Dy |

2,84 |

4,2 |

3,48 |

3,54 |

3,54 |

4,3 |

3,48 |

|

Ho |

0,65 |

1,0 |

0,79 |

0,83 |

0,83 |

1,1 |

0,79 |

|

Er |

1,73 |

1,0 |

2,41 |

2,41 |

2,41 |

1,0 |

2,41 |

|

Tm |

0,31 |

0,4 |

0,42 |

0,45 |

0,45 |

0,4 |

0,42 |

|

Yb |

1,82 |

2,8 |

3,05 |

2,94 |

2,94 |

2,7 |

3,05 |

|

Lu |

0,32 |

0,4 |

0,56 |

0,45 |

0,45 |

0,4 |

0,56 |

|

? REE |

79,86 |

209,51 |

92,51 |

111,37 |

111,37 |

209,46 |

92,51 |

|

Eu/Eu* |

0,98 |

0,97 |

0,59 |

0,40 |

0,40 |

0,97 |

0,51 |

|

(La/Lu)N |

5,0 |

132,7 |

3,3 |

5,4 |

5,4 |

132,6 |

3,3 |

|

(La/Yb)N |

5,65 |

12,3 |

3,76 |

5,27 |

5,27 |

12,3 |

3,71 |

|

TE1,3 |

1,01 |

2,0 |

1,0 |

1,01 |

0,97 |

2,1 |

1,11 |

Примечание. Анализы (силикатный анализ на главные компоненты, методы ICP-MS и ICP-AES – на остальные элементы) выполнены в Лаборатории ИМГРЭ (г. Москва); Г-32 – кварцевый диоритовый порфирит; Г-25, Г-36 – субвулканические щелочные гранит-порфиры; Г-29, Г-34, Г-35 – трахириолитовые порфиры; Г-39 – субвулканический щелочной лейкократовый гранит-порфир. TE1,3 – тетрадный эффект фракционирования редкоземельных элементов.

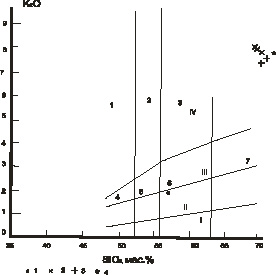

На диаграмме K2O–SiO2 все породы, за исключением, кварцевых диоритовых порфиритов, попадают в поле шошониовой серии (рис. 31).

Рис. 31. Диаграмма K2O–SiO2 по [Pecerillo, Taylor, 1976]

для пород Ново-Фирсовского рудного поля.

Поля пород: 1 – абсарокит; 2 – шошонит; 3 – банакит; 4 – высоко-К базальт;

5 – высоко-К андезибазальт; 6 – высоко-калиевый андезит; 7 – высоко-К дацит

по [Pecerillo, Taylor, 1976]. Серии пород: I – толеитовая; II – известково-щелочная;

III – высококалиевая известково-щелочная; IV – шошoнитовая. Породы рудного поля:

1 – кварцевые диоритовые порфириты, 2 – трахиориолитовые порфиры,

3 – щелочные гранит-порфиры, 4 – лейкократовые гранит-порфиры

Характерно, что пород субвулканических гранит-порфиров и лейкократовых гранит-порфиров, проявлен тетрадный эффект фракционирования редкоземельных элементов М-типа, превышающий пороговое значение 1,1 (табл. 22).